侾丄埨慡嶌嬈偺婎杮偲埨慡娗棟偺梫揰

帠屘敪惗乗乗椻惷偵張棟仼乗嫵堢

丂丂丂丂丂丂丂仾丵丵尰応娭學幰偲偺嫤椡懱惂

丂丂埨慡偑嵟桪愭乗乗僴僢僉儕偟偨巜帵傪戝惡偱梌偊傞

丂丂丂丂埨慡偵懳偡傞孾栔偺戝愗偝

埨慡娗棟偺梫揰

丂嘆尰応偵揔崌偟偨嶌嬈埨慡傾僯儏傾儖偺嶌惉

丂嘇儈乕僥傿儞僌

丂嘊惛恄揑側拲堄帠崁

丂嘋帠屘尨場偺媶柧偲嵞敪杊巭

2.埨慡嶌嬈偺幚巤

亂俙亃嶌嬈尰応偵偍偄偰

丂乮侾乯愑擟偲媊柋丂乣丂僠乕儉儚乕僋佀堦偮偺栚揑傪帩偭偨嶌嬈

丂乮俀乯偁偄偝偮偺幚峴丂乣偍偼傛偆偛偞偄傑偡丂乣

丂乮俁乯嶌嬈拞

丂丂丂丂捠忢偱側偄摦偒偑懡偄乗乗嶌嬈堖丒嶌嬈孋偼恎寉側傕偺偱丄

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂慺懌偵妚孋偼嬛巭帠崁

丂乮係乯晳戜偼埫偄

丂丂丂丂丂丂慡懱偺條巕傪攃埇偡傞傛偆巜摫

丂乮俆乯帩偪応傪棧傟傞偲偒

丂丂丂丂丂丂揮搢杊巭丒枹姰惉偺晹暘乗乗埨慡妋擣偟偨忋偱

丂乮俇乯婋尟嶌嬈

丂丂丂丂丂丂乥丵丵摿偵丄屄暿偺愑擟幰傪抲偒丄巜帵丒楢棈傪峴偆

丂乮俈乯揚嫀

丂丂丂丂屳忳偺惛恄偱憗婜姰椆

丂乮俉乯働乕僽儖丒僐乕僪偺攝慄

丂丂丂丂丂尒偨栚傕鉟楉偵乗乗埨慡丒嶌嬈偺恦懍壔

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乥丵僇乕儁僢僩丄僑儉儅僢僩梴惗乮媞惾丄懗乯

丂乮俋乯偦偺懠乗乗嘥丂媞惾柍偄偱偺婍嬶偺愝抲乗乗儘乕僾側偳偱嬫愗傝傪

丂丂丂丂丂丂丂丂丂嘦丂旔擄捠楬偺妋曐

丂丂丂丂丂丂丂丂丂嘨丂晳戜偺懗乗乗嵜帠偺撪梕偵懄懳墳偱偒傞傛偆偵

丂丂丂丂丂丂丂丂丂嘩丂僥乕僾偺巊梡乗乗偝偝偔傟傪婲偙偟傗偡偄丄愓傪巆偝側偄傛偆偵

亂俛亃崅強嶌嬈

丂乮侾乯柍棟側巔惃偱嶌嬈偝偣側偄

丂乮俀乯尒偰偄偰傕埨慡偲巚傢傟傞嶌嬈傪

丂乮俁乯棊壓杊巭嶔傪偲傞

丂乮係乯儘乕儕儞僌僞儚乕丒媟棫偵忔偭偰偺嶌嬈乗乗傾儞僶儔儞僗側忬懺偼尩嬛

亂俠亃棊壓暔偵傛傞帠屘杊巭

丂乮侾乯僗億僢僩丒僴儞僈乕偺巭傔僱僕偺妋擣

丂乮俀乯拻暔偺僴儞僈乕偼妱傟傞嫲傟偁傝

丂丂丂丂丂丂僱僕偺掲傔晅偗丒夘偟傖偔朹偱偺挷愡偺偨傔丄扏偔偺偼拲堄傪梫偡傞

丂乮俁乯僗億僢僩偺捿傝崬傒偵偼丄棊壓杊巭梡偺僋僒儕丄儚僀儎乕傪朰傟側偄

丂乮係乯怓偝偟榞丒僶儞僪傾側偳偺棊壓杊巭乗乗僶僀儞僪慄偱屌掕

丂乮俆乯儗儞僘偺攋曅傗揹媴偺棊壓杊巭乗乗嬥栐偱巤偡

亂俢亃偦偺懠

丂乮侾乯僆働僺棙梡偺応崌乗乗埨慡嶒傪愝偗傞仼乗恖偑梕堈偵偔偖傝敳偗傞偙偲偑偱偒側偄峔憿

丂乮俀乯徃崀愝旛傪巊梡偡傞応崌偼丄巊梡慜偲巊梡屻偺妋擣傪昁偢愑擟幰枖偼

丂丂丂丂巜摫幰偑峴偄丄捛壛偟偨僇僂儞僞乕僂僃僀僩傪柧婰偟丄偦偺岞墘偑廔椆偡傞偲嫟偵

丂丂丂丂丂暅尦偟偰偍偔偙偲

丂丂丂乮僀乯峧尦丒憖嶌斦偺僆儁儗乕僞乕偲娔帇幰偲僐儈儏僯働乕僔儑儞傪姰慡偵

丂丂丂乮儘乯僗僩僢僷乕偼偟偭偐傝巭傔傞

丂乮俁乯壩嵭杊巭偵娭偟偰

丂丂丂乮僀乯杊壩愝旛乮徚壔婍丒旔擄捠楬側偳乯偺強嵼傪妋擣丄廃抦

丂丂丂乮儘乯棁壩巊梡丄婋尟暔偺帩偪崬傒乗乗徚杊彁傊偺撏偗丒彸擣乗乗棙梡夛応偺嫋壜傪摼傞

丂丂丂乮僴乯旤弍憰忺側偳偵巊梡偡傞枊椶丄晘暔椶丄戝摴嬶偺崌斅側偳偼杊墛壛岺偑昁梫

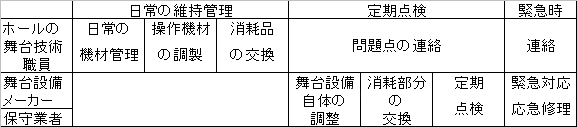

亂俙亃娗棟偲揰専

丂丂丂丂擔忢丄庢傝埖偄偵傛傞奜娤揰専傗愱栧嬈幰偵傛傞掕婜揰専

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乥

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂埨慡丄恦懍側巇崬傒偺棙揰偲側傞

丂丂丂丂丂丂丂

亂俛亃帩偪崬傒婡婍傊偺懳墳

丂丂丂丂丒杊墛張棟偺桳柍

丂丂丂丂丒徚杊彁傊偺彸擣怽惪乮婋尟暔乯

丂丂丂丂丒揮搢杊巭丄棊壓杊巭愝抲

亂俠亃晳戜娗棟偺梫椞

丂侾乯戄偟弌偟慜偺揰専

丂丂丒懪偪崌傢偣梡巻偵栚傪捠偡乮懪偪崌傢偣偼抶偔偰傕侾廡娫慜偵偡傑偣偰偍偔乯

丂丂丒晳戜偺揰専

丂丂丂丂儂乕儖巊梡偺宊栺帪偵抧徠傝偑偮偄偰偄傞偐両

丂丂丂丂丂枖丄晳戜偑姰慡偵戄偣傞忬懺偵偁傞偐妋擣両

丂丂丂丂丂丂乮慜擔偺揃偺敳偒巆偟丄巻偔偢摍偺憒偒巆偟倕倲們乯

丂丂丒憖嶌斦偺揹尮偼晳戜學偑愑擟傪帩偭偰擖傟傞偙偲

丂俀乯巇崬傒偺嵺偺棫夛偄

丂丂嘆捿傝崬傒乧捿傝暔偺僶儔儞僗偵偼摿偵拲堄偡傞乮廳検僆乕僶乕偼帠屘偺尦乯

丂丂丂丂丂丂丂丂仸僒僗儁儞僔儑儞丒儔僀僩摍傪堏摦偟偨偲偒丄摿偵婥傪偮偗傞

丂丂丂丂丂丂丂丂仸揹摦幃儂乕儖偼偁傞掱搙偺捿傝暔偵娭偟偰梋桾桳

丂丂嘊儀儖偺挿偝偼丄媞擖傟崬傒嬶崌偵傛偭偰傕堎側傞偑侾俆昩乣俀侽昩埵偑揔摉偱偁傞丅俀儀儖偼侾儀儖傛傝抁傔偵両

丂丂丂丂丂丂丂丂仸峔惉偵傛偭偰堎側傞偑丄婑惾丄僋儔僔僢僋偼侾儀儖偺傒

丂丂丂丂丂丂丂丂儀儖傪擖傟傞応崌丄挷岝丄壒嬁摍偺扴摉幰偵儀儖傪擖傟傞栍傪揱偊傞丅

丂丂嘋晳戜偺傆偲偙傠廃曈丄鉰挔廃埻丄媦傃峧尦偺忈奞暔乮妝婍働乕僗丄堉巕側偳乯偼庢傝彍偄偰偍偔丅

丂丂嘍晳娔偺僉儏乕傪惓妋偵暦偒庢傞

丂俁乯岞墘拞偺拲堄

丂丂嘆岞墘拞偼尨懃偲偟偰懗偵嫃崌傞偙偲

丂丂丂丂傗傓摼偢丄帩偪応傪棧傟傞嵺偵偼晳娔摍偵強嵼応強楢棈曽朄摍傪楢棈偟偰偍偔

丂丂嘇媥宔傗僇乕僥儞僐乕儖乮傾儞僐乕儖乯帪偵偼丄昁偢強掕偺応強偵嫃崌偣傞

丂丂丂媥宔偼婑惾摍偱偼拞擖傝偲傕塢偆偑丄戝偒偔暘偗偰俀偮偺堄枴偐傜庢傜傟傞

丂丂丂鶣乯媞偦偺傕偺傪媥傑偣傞

丂丂丂鶤乯晳戜揮姺媦傃堖憰懼偊

丂丂丂丂媥宔帪娫偼侾侽暘乣侾俆暘偔傜偄偑揔摉偩偑丄揮姺偺偨傔丄

丂丂丂丂傗傓傪摼偢挿帪娫偐偐傞偙偲傕偁傞偑丄

丂丂丂丂偣偄偤偄俀侽暘偳傑傝偵偟偨偄傕偺偱偁傞丅

丂丂丂丂杮棃丄媞杮埵偺嵜暔偱偁傞偐傜丄抁帪娫偱峴偆傛偆巜摫偟丄

丂丂丂丂庤偑懌傝側偄傛偆側傜庤揱偆

丂係乯揙嫀乮僶儔僔乯

丂丂嘆嵜暔廔椆帪偵偼丄懗枊丄儂儕僝儞僩枊摍偺枊椶偼攋懝偺杊巭偐傜丄

丂丂丂丂偲偽偟偰偐傜僶儔僔偵庢傝偐偐傞

丂丂嘇僶儔僔偺弴彉偼壒嬁仺晳戜仺徠柧偑棟憐偱偁傞

丂丂嘊帩偪崬傒婡嵽偲巤愝偺旛昳傪娫堘偊偰帩偪婣傜側偄傛偆偵娔撀偡傞

丂丂嘋斃擖傕摨條偱偁傞偑丄斃弌偺応崌偼岞墘廔椆偺婥偺娚傒偐傜丄

丂丂丂帠屘偑敪惗傞偡壜擻惈偑偁傞偺偱丄儂僀僗僩丒儗乕儖傗僄儗儀乕僞乕摍偺

丂丂丂巊梡帪偵偼廫暘拲堄偡傞

丂丂嘍揃偺敳偒巆偟偵偼嵶偐偄拲堄傪暐偆

丂丂嘐奜棃戝摴嬶丄彫摴嬶丄徠柧傗壒嬁摍偺帩偪崬傒婡嵽傪慡偰斃弌偟丄

丂丂丂憒彍傪廔偊丄戄偟偨帪偲摨偠忬懺傪傕偭偰姰椆偟偨傕偺偲偡傞

丂丂嘑晳戜學偼嵟屻傑偱揰専偡傞

丂丂丂壩尦丄憖嶌斦揹尮偺俷俥俥丄抧徠傝傪棊偲偡

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂